每顆腦袋都有自己的故事,而這個故事是我的。

十年前,我在哈佛大學醫學院從事研究,並指導年輕醫生有關人腦的知識。

但是,在一九九六年十二月十日,我給自己上了一課。

那天早晨,我經歷了一類罕見的左腦中風。

因為我腦裡有一處之前沒有檢查出來的天生血管畸形,

那天血管突然破裂,導致大出血。

在那短短四小時內,我透過腦解剖學家(神經解剖學家)好奇的雙眼,

看到我的腦袋處理資訊的能力如何一點一滴的喪失殆盡。

等到那天早晨接近尾聲時,

我已經不能行走、說話、閱讀、寫字,甚至連自己的生平都想不起來。

我像胎兒般捲曲身子,了無精力,一心等死,

而當時的我,當然絕對想不到有朝一日,我還可以和他人分享這次經驗。

《奇蹟》這本書,是我在那沉寂心智的無形迷宮裡的旅途日誌,

在那兒,我的存在被包裹在一團深沉的、內心的祥和之中。

這本書,是我的學術訓練與個人經歷及洞見混合編織而成。

就我所知,這是第一本由罹患嚴重腦溢血、竟然完全康復的神經解剖學家的記事文。

我很興奮,這些字句終於進入人世間,有機會對這個世界做出貢獻。

最重要的是,我深深感謝,我能活下來,並保有腦力直到今天。

剛開始,我是為了許多美好的人無條件的付出,而去忍耐復健過程的痛苦。

這些年來,我一直非常遵守這個復健計畫,為的是一名年輕女子,

她急於了解她那死於中風的母親為何沒有打一一九求救,而與我聯絡。

為的是一名年長男士,他心裡擔憂愛妻死前在昏迷狀態中受了活罪。

我一直被栓在電腦前(膝上有我的忠狗尼亞相伴),

為的是那許許多多照顧病人的人,他們打電話進來尋求指引與希望。

我堅持寫這本書,是為了我們的社會裡

在今年將經歷中風的七十萬人(以及他們的家人)。

只要有一人因為讀了〈中風那天早晨〉那一章,而認出中風徵兆,

並向外求救(要及早求救,不然就太遲了),那麼我在過去十年來的努力就更值得了。

我以前的人生滿成功的。我是哈佛大學的腦科專家,

在美國精神疾病聯盟(NAMI, National Alliance on Mental Illness)服務,

而且常常巡迴全美,化身為「走唱科學家」。

在這段簡潔的個人介紹中,我加了一點簡單的科學知識,

為的是幫助你了解在我中風那天早晨,我的腦袋在生理上經歷了哪些狀況。

如果你很好奇,中風的感覺到底是怎麼一回事,

那麼〈中風那天早晨〉那一章可以滿足你。

在這裡,我將帶你進行一趟非比尋常的旅程,

讓你透過科學家的眼睛,去體會我的認知能力如何一步一步的惡化。

隨著我腦袋裡的出血愈來愈大量,我把我在認知上的缺陷,

與我腦裡正在進行的、看不見的生物學變化,連結在一起。

身為神經解剖學家,我得說,

這次中風讓我學到有關自己腦袋以及它如何運作的知識,

不少於我長年在學術領域所學到的。

等到那天早晨接近尾聲時,我的意識漂浮到一個令我覺得天人合一的境界。

從那次以後,我終於了解,我們如何能經歷那種「神祕的」

或是「形而上的」經驗——就我們的腦部解剖而言。

如果你認識罹患過中風或其他腦部創傷的人,

那麼本書中關於復健的篇章或許就會變得格外值得一讀了。

在此,我要分享我的復健日誌,包括四十個小撇步,

關於我需要(或不需要)的事物,以便能完全康復。

我把「復健建議」條列在書末,方便各位查詢。

我衷心期盼你們能將這些資料與需要的人分享。

最後,《奇蹟》剖析了這次中風讓我學到的腦部知識。

讀到這裡,你應該會發現,本書並不真的是在談中風。

更正確的說,中風只是一個創傷事件,透過它,內心的洞見因而產生。

本書談的是我們人腦的美麗與彈性,

因為它天生就有能力不斷去適應變動與恢復功能。

最終,這是我的腦袋進入右腦意識的旅程,

在那裡,我被包裹在一團深沉的、內心的祥和裡。

我恢復了左腦的意識,為的是要幫助其他人達到祥和境界——

當然,是在沒有中風的情況下!

我期望各位都能享受這趟旅程。

我是專業的神經解剖學家,也發表過學術著作。

我生長在印第安納州的特勒荷特。

我有兩個哥哥,其中一個只比我大十八個月,

他在三十一歲那年被正式診斷出患有精神分裂症,但事實上,

他展露出明顯的精神疾病徵兆已經好幾年了。

童年時期,他經歷的現實,以及他選擇的應對方式和我就很不一樣。

也因此,我從小就對人腦很著迷。

我很好奇,為什麼哥哥和我可以對同一段經歷,提出完全不同的說法。

這種在認知、資訊處理以及反應上的差異,促使我想成為腦科學家。

一九七○年代末,我在印第安納大學布魯明頓校區念大學。

由於我哥哥的關係,我很想知道,就神經學而言,什麼樣才叫做「正常」。

當時神經科學還是很新的領域,印第安納大學裡還沒有正式的神經科學系。

藉著同時學習生理心理學和人類生物學,我盡可能的多學一些與人腦有關的東西。

我這輩子在醫學領域的第一份正式工作,到頭來對我的人生助益良多。

我的第一份工作是到特勒荷特醫學教育中心擔任實驗室技術員,

那裡是印第安納大學醫學院的分支機構,卻設立在印第安納州立大學的校園內。

我的工作時間平均分配給醫學大體解剖實驗室以及神經解剖實驗室。

在那兩年期間,我沉浸在醫學教育裡,

而且在墨菲(Robert C. Murphy)教授的指導下,愛上了人體解剖。

接下來的六年,我跳過碩士班,

直接註冊攻讀印第安納州立大學生命科學研究所的博士班。

我的課表排得滿滿的,主要是醫學院一年級的課程,

至於研究方面,我主修神經解剖學,指導教授是安德森(William J. Anderson)。

一九九一年,我拿到博士學位,

對於教授醫學院程度的大體解剖學和神經解剖學深具信心。

一九八八年,我一邊在特勒荷特醫學教育中心工作,

一邊念研究所的時候,我哥哥被正式診斷出罹患精神分裂症。

就生物學角度,他是這宇宙中與我關係最近的人。

我很想知道,為什麼我可以把夢想和現實連在一起,然後讓美夢成真。

我哥哥的腦袋到底出了什麼問題,

為什麼他就沒辦法把夢想與現實相連,

反而是與幻想相連?我非常渴望探討精神分裂症。

離開印第安納州立大學後,我到哈佛大學醫學院神經科學系做博士後研究。

我花了兩年的時間跟隨圖特爾(Roger Tootell)博士研究大腦顳葉中區的定位,

這個區域位於大腦視皮質上負責追蹤運動的部位。

我對這個主題感興趣,

是因為精神分裂症患者在注視移動物件時,會出現異常的眼球行為。

協助圖特爾博士找出顳葉中區在人類大腦的位置後,

我聽從心底真正的意願,轉往哈佛大學醫學院精神病學系。

我的目標是進入麥克連醫院芙蘭馨‧貝內斯(Francine M. Benes)博士的實驗室。

貝內斯是世界知名的專家,專注於精神分裂症的腦部驗屍研究。

我相信,這樣做可以讓我貢獻所學,去幫助和我哥哥同病相憐的人。

在我去麥克連醫院報到前一週,我和父親海爾飛往邁阿密,

參加一九九三年美國精神疾病聯盟 的年度大會。

我父親是美國聖公會牧師,擁有諮商心理學的博士學位,主張社會公義一向不遺餘力。我們倆都很想參加這次大會,

一方面希望多了解美國精神疾病聯盟,另一方面也希望能貢獻一份心力。

美國精神疾病聯盟致力於改善嚴重精神病患的生活,

是全美相關的草根性團體中,規模最大的一個。

當時,美國精神疾病聯盟的會員有將近四萬戶人家,

每家都有摯愛的家人經診斷罹患重大精神疾病。

現在,該組織的會員數目接近二十二萬戶。

美國精神疾病聯盟的全國性組織所倡導的是國家級的議題,

州級組織則倡導州政府層級的議題。

除此之外,該聯盟還有一千一百個地方性支部,

散布全美各地,提供支持與教育,並提倡患者家庭在社區裡應享有平等的機會。

那趟邁阿密之旅改變了我的一生。這群大約一千五百人的會員,

包括重大精神疾病患者的父母、兄弟姊妹以及子女,

聚集在一起,尋求支持、教育、宣導以及相關研究等議題。

在我認識其他精神病患的兄弟姊妹之前,我從來沒有體會到,

我哥哥的病對我的生活造成多大衝擊。

在那幾天之內,我發現有這麼一群人,

他們全都了解親手足被精神分裂症奪走的痛苦。

他們了解我們一家怎樣奮力協助我哥哥求醫。

他們採取團隊出擊,以組織來發聲,對抗社會對精神疾病的不公平與汙名化。

他們藉由教育計畫來幫助自己,也幫助社會大眾,增強這些疾病的生物學理知識。

同樣重要的是,他們鼓吹腦科學家幫忙尋找療法。

我當下就覺得自己來對了地方,而且來得正是時候。

我是患者的兄弟姊妹,我是科學家,而且我也有心協助和我哥哥同病相憐的人。

在我心深處,我覺得不僅找到了值得努力的目標,也找到了一個大家庭。

邁阿密集會後的那一週,我精神奕奕的來到麥克連醫院的結構神經科學實驗室,

渴望展開新工作,那是芙蘭馨‧貝內斯教授的研究領域。

被我暱稱為「精神分裂症之后」的芙蘭馨,是一位很了不起的科學家。

單是從旁觀察她如何思考、如何探討問題,

以及如何把她從數據中學到的片段整合起來,就是我的一大樂事。

能夠親眼見識她在實驗設計上的創造力,

以及她主持實驗室時的堅持、精確與效率,更是我的一大榮幸。

這份工作對我來說,是美夢成真。

研究精神分裂症患者的腦部,令我覺得生活有目標。

然而,第一天上班,芙蘭馨就把我給嚇到了,她告訴我說,

由於精神病患家族鮮少捐出腦部,使得驗屍研究長期以來都缺乏腦組織材料。

我聽了簡直不敢相信。

我才剛剛花了將近一週的時間,參與美國精神疾病聯盟的全國性會議,

與數百名重大精神疾病患者的家屬相聚。

在集會中,美國心理衛生研究所前所長賈德(Lew Judd)博士主持科學研究的部分,

同時還有好幾位知名科學家報告他們的研究。

美國精神疾病聯盟的會員家庭熱愛分享與學習腦部相關研究,

因此當我發現捐贈的腦組織不足時,心裡很震驚。

我認定這只是大眾意識的問題。我相信,

一旦美國精神疾病聯盟的會員家庭知道有腦組織短缺這回事,

一定願意在聯盟內大力推廣腦部捐贈,以解決這個難題。

第二年(一九九四年),我獲選為美國精神疾病聯盟全國性組織的委員會成員。

對我來說,有機會為這麼棒的團體服務,真是令人興奮,是一大榮耀,也是一大責任。當然,我的基本政見就在於宣導腦部捐贈的重要性,

以及由於精神病患腦組織短缺,使得科學家無法進行相關研究這件事。

我把它稱為「組織主題」(Tissue Issue)。

當時,美國精神疾病聯盟會員的平均年齡為六十七歲,而我只有三十五歲。

能夠成為最年輕的委員,我感覺很光榮。我精力充沛,躍躍欲試。

帶著我在美國精神疾病聯盟的新頭銜,

我立刻跑遍全美各地,在聯盟的州級集會中,宣導我的施政方針。

在我展開這些活動之前,位在貝內斯實驗室對面的哈佛大學腦組織資源中心

(又稱「腦庫」 ),每年收到精神病患所捐贈的腦不到三個。

這些組織根本不夠芙蘭馨的實驗室做研究,

更別提腦庫還要供應腦組織給其他實驗室。

在我巡迴各地,教育美國精神疾病聯盟家族有關「組織主題」之後幾個月,

捐腦數量變多了。

目前,來自精神病患捐腦的數量,每年約有二十五到三十五個。

如果每年有一百個捐贈的腦,將能讓科學界大展身手。

我知道在我剛開始宣揚「組織主題」時,捐腦這個話題令台下觀眾很不自在。

我可以預料到觀眾會在什麼時刻突然醒悟道:

「天哪,她想要我的腦袋!」而我就會開口說:

「沒有錯,我想要你們的腦袋,但是別緊張,我並不急!」

為了緩和他們明顯的不安,我寫了首腦庫押韻歌,取名為「一—八○○—腦庫!」(1-800-BrainBank!) ,然後開始帶著吉他巡迴演講,成為所謂的走唱科學家。

每當我快要講到捐腦這個話題,而會場的氣氛也開始緊張時,

我就會拿出吉他,為大家獻唱一曲。

這首腦庫押韻歌似乎有夠呆,因此總能適時緩和緊張的氣氛,

敲開眾人的心房,讓我順利闡釋我要表達的訊息。

我在美國精神疾病聯盟所做的努力,

為我的生命帶來重大意義,而我在實驗室裡的研究也同樣開花結果。

我在貝內斯實驗室最早的研究主題,是與她一起建立一種實驗規程,

可以讓同一片組織上的三種神經傳遞物質系統都視覺化。

神經傳遞物質是腦細胞用來溝通的化學物質。

這是非常重要的工作,因為比較新的非典型抗精神病藥物,

都是設計來影響多重的神經傳遞物質系統,而非單一系統。

讓同一片組織上的三種不同系統的神經傳遞物質視覺化,

可以讓我們更有能力去了解這些系統之間細膩的互動。

我們的目標在於增進對腦部微型迴路的了解——哪些區域上的哪些腦細胞,

用哪些化學物質,以多少的量,來進行溝通。

愈是了解嚴重精神病患與正常人在腦細胞層次的差異,

醫學界就愈有希望提出適當的醫療協助。

一九九五年春天,我這項研究被《生物科技期刊》選為封面故事,

並在一九九六年贏得哈佛大學醫學院精神病學系的大獎——

麥塞爾獎(Mysell Award)。

我熱愛實驗室工作,也熱愛與我的精神疾病聯盟大家庭分享我的研究。

然後意外發生了。

當時我才三十幾歲,無論專業生涯與個人生活都一帆風順。

但是突然之間,玫瑰人生與美好未來頓時成為泡影。

一九九六年十二月十日,我醒來時發覺自己的腦袋出了問題。我中風了。

在那短短四個小時內,我眼睜睜看著自己的心智逐步惡化,

沒有能力處理透過感官從外界蒐集來的刺激。

這種罕見的腦溢血,讓我完全無法行走、說話、閱讀、寫字,

甚至連自己的生平都想不起來。

我明白,各位現在可能急著想知道我中風那天早晨的感受。

然而,為了要讓各位更了解當時我腦袋所經歷的變化,

我選擇在第2章和第3章先談一些簡單的科學。

請不要被這些章節嚇跑。

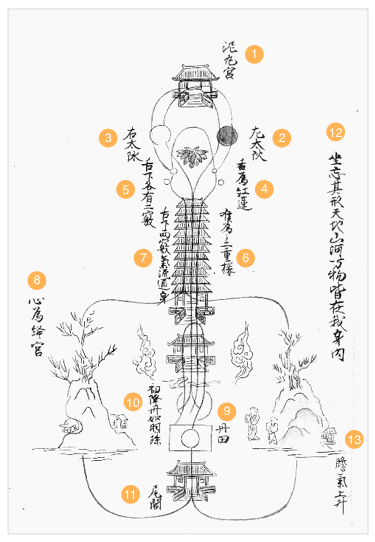

我已經盡量寫得淺顯易懂,我用了許多簡單的圖解,

好讓各位明白,在我的認知、生理、以及心靈經驗底下,有著什麼樣的解剖學結構。

如果你實在想跳過這些篇章,那麼請記得,它們還是在這裡等著你隨時回來參考。

不過,我還是鼓勵你先閱讀這部分,因為我相信它們能大大的幫助你理解本書。

作者:吉兒.泰勒

摘自:奇蹟/天下文化出版社